在材料科学、化学工程等基础研究领域,物质热效应的精准测量是揭示反应机理、开发新型材料的关键。高触屏量热仪凭借其微热量级检测能力与全过程数据追踪功能,正在成为科研机构不可或缺的“热力学显微镜”。

技术特性:从宏观热值到微观热流的突破

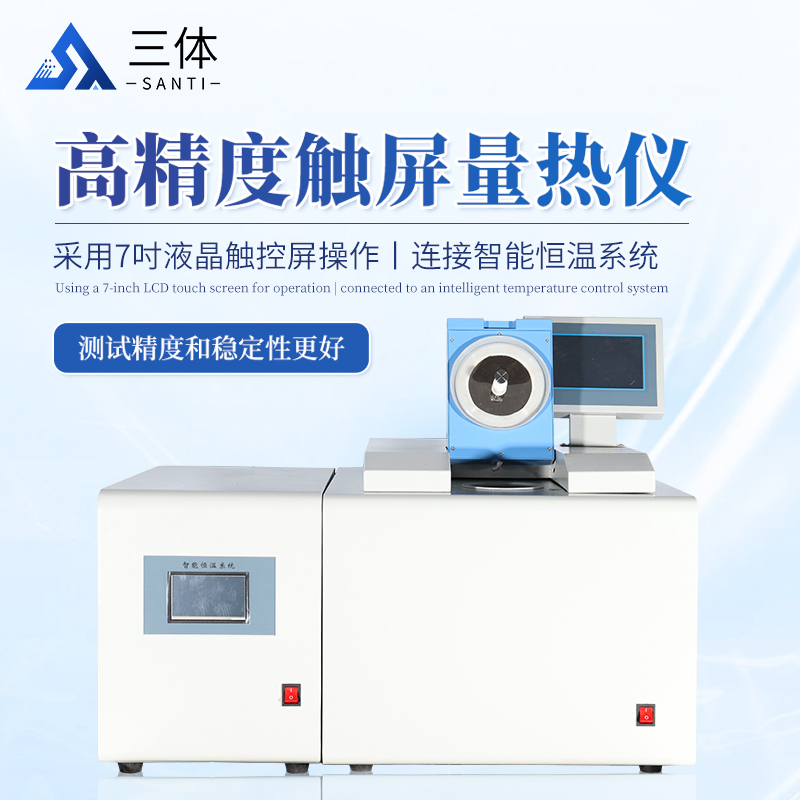

传统量热仪仅能测量物质燃烧或反应的总放热量,而高触屏量热仪通过集成高灵敏度铂电阻温度传感器与高速数据采集系统,实现了对热流变化的毫秒级监测。以三体仪器生产的 ST-LR6000B型设备为例,其可检测0.0001℃的温度波动,相当于能捕捉到1毫克TNT爆炸时产生的0.004℃温升。这种灵敏度使其在微量热量分析中具有独特优势,例如可测定纳米材料相变过程中的潜热,为新型热电材料开发提供实验依据。

设备的数据处理能力同样令人瞩目。ARM9微处理器支持每秒10万次数据采样,配合专用分析软件,可生成热流-时间曲线、热焓-温度曲线等多维度图表。中科院过程工程研究所利用该功能,成功解析了煤热解过程中挥发分释放的热效应特征,为流化床煤气化工艺优化提供了理论支撑。

科研应用:从能源材料到生命科学的跨界融合

在能源材料领域,量热仪是评估电池安全性的工具。清华大学核能与新能源技术研究院通过测量锂电池电解液的热稳定性,建立了电解液分解热与电池热失控风险的定量关系模型,该成果已被纳入国家标准GB 38031-2020。在氢能研究方面,量热仪可测定储氢材料的吸放氢热,为固态储氢技术突破提供数据支持。上海交通大学团队利用该技术,将镁基储氢材料的放氢温度从300℃降至180℃,显著提升实用价值。

生命科学领域的应用则展现了设备的跨界潜力。复旦大学药学院通过量热仪研究药物与蛋白质的相互作用热,成功筛选出针对新冠病毒主蛋白酶的高效抑制剂。在农业科研中,量热仪可测定种子萌发过程中的代谢热,为作物抗逆性评价提供新指标。中国农科院作物科学研究所利用该技术,发现耐旱玉米品种在干旱胁迫下的代谢热波动幅度比敏感品种低40%,为抗旱育种提供了量化选育标准。

技术挑战与未来方向

尽管高触屏量热仪已取得显著进展,但在极端条件检测、多参数耦合分析等方面仍存在瓶颈。例如,现有设备难以在2000℃以上高温或强腐蚀性环境中稳定工作,这限制了其在核材料、地外资源开发等领域的应用。为此,科研机构正探索新型传感器材料与隔热结构设计,如采用蓝宝石光纤温度传感器与钨铼合金氧弹,有望将检测温度上限提升至2500℃。

智能化是另一重要发展方向。通过集成机器学习算法,设备可自动识别热流曲线特征,预测反应终点或材料相变点。其在药物合成监控中的应用显示,反应终点判断准确率达98%,较人工操作提升30个百分点。国内企业如长沙开元仪器也在研发类似技术,预计2026年推出首款国产智能量热仪。